Relatos da Costa Rica. Por Juliana Bittencourt, da Caravana Climática

A fronteira da Nicarágua com a Costa Rica é um corte brusco na América Central. A partir do momento que a cruzamos nos damos conta de que, não só a paisagem, mas também os contextos político e econômico mudam.

O que mais se nota é a aparente conservação da natureza. O país se promove com o slogan “Costa Rica essencial”: um paraíso tropical atraente para os organismos financeiros internacionais, os especuladores e investidores do mercado de carbono, o turismo que arrasa a costa atlântica e a pacífica. É a apresentação da Costa Rica como um modelo para a América Central. Neste caso, a influência estadunidense se estrutura de outra forma: não através da militarização e das alianças entre empresários e políticos corruptos, mas pela afirmação de uma imagem, de um modo de vida a ser exportado e pela mercantilização da natureza. Propõe-se a conservação das florestas como uma paisagem verde inabitada. Em contraposição, os povos autóctones e campesinos enfrentam ameaças de expulsão de suas terras por latifundiários e por megaprojetos turísticos, a contaminação da água pelos agrotóxicos usados nas monoculturas e consequentes violações de direitos humanos.

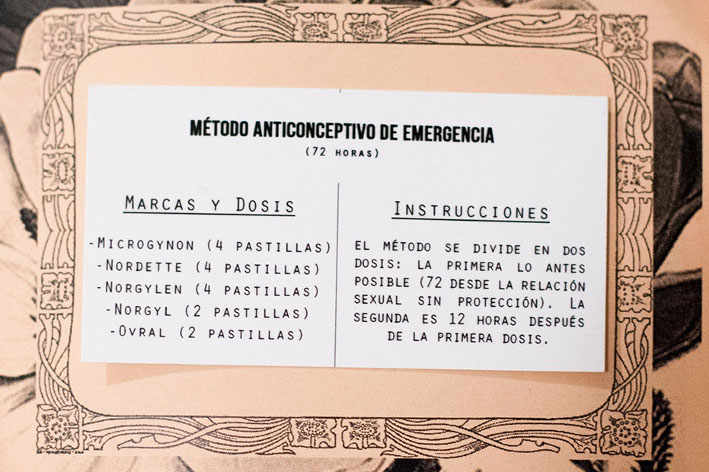

A Costa Rica é também um estado confessional, ou seja, católico, o que significa que se pagam tributos à Igreja e que sua moral católica abrange várias esferas da vida e da atuação do Estado. Se promove uma educação baseada em dogmas religiosos, na heteronormatividade e na família tradicional como modelos únicos a se seguir. Condenam-se a diversidade sexual, o aborto e até mesmo métodos contraceptivos de emergência.

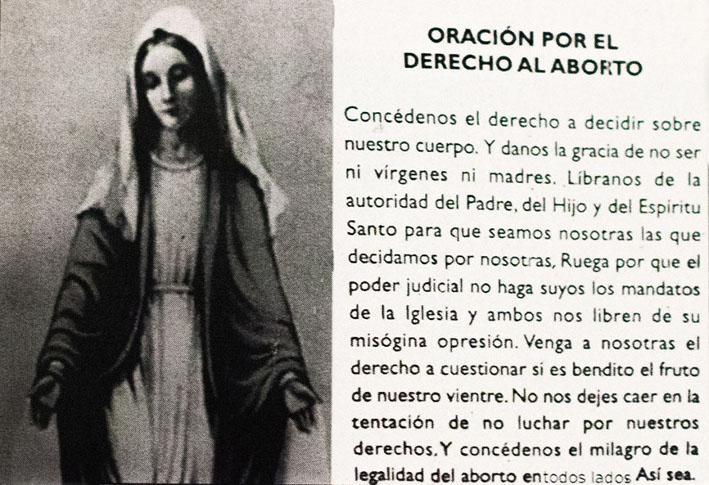

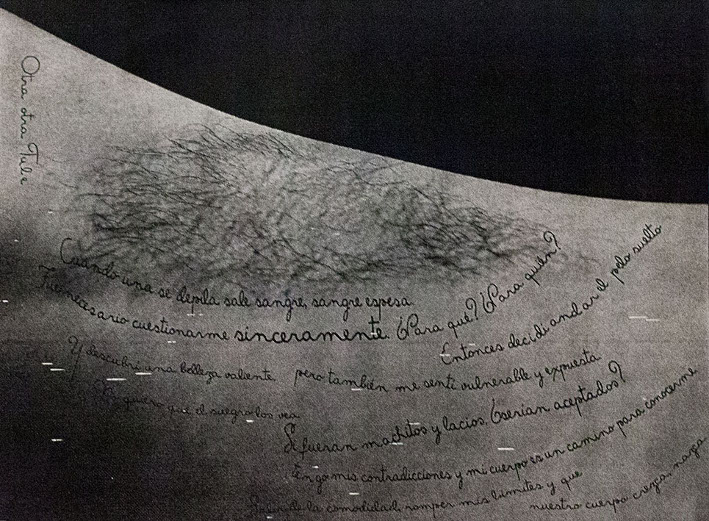

Nesse contexto, surge uma série de coletivos que, através da intervenção urbana, da performance, de ações públicas e de publicações independentes, que visibilizam a luta antipatriarcal e reivindicam a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos. De acordo com Z. M., do coletivo La Tule: “O aborto está proibido, mesmo que se realizem cerca de 27 mil abortos por ano. Inclusive proíbem abortos terapêuticos, como no caso de A. N.: a fizeram ter uma gravidez de 6 meses de um feto que não teria vida extrauterina. Ou como o caso da violação de uma menina (Rosita) de 9 anos, que ficou grávida e sua mãe teve que levá-la à Nicarágua para fazer um aborto, em 2013. Fizemos uma performance, nos enchemos de sangue e começamos a cantar uma reza de um pai-nosso modificado que pede a descriminalização do aborto na Costa Rica. Também colocamos pôsteres de vaginas gigantes, que pintamos com instruções de como se masturbar ou com frases como ‘A vagina é uma parte do corpo, não um palavrão’. Em geral, as pessoas os odeiam, os arrancam, os destroem, os cortam em pedaços e picham por cima deles. Não suportam ver uma vagina, mas se veem o desenho de um pênis não fazem nada.”

Santa Clitoris

Daniela Martinez e Sarita Bonilla realizaram o documentário Santa Clitoris, que acompanha a ação de três coletivos: La Tule, Las Caracolas e La Uve. O documentário é também um importante registro porque apresenta as formas de ação e organização de jovens mulheres. Elas rompem com ofeminismo institucional ao criar espaços alternativos para discussão, e se apropriam de espaços públicos. Os coletivos são diferentes, mas coordenam ações conjuntas, como a que aparece no documentário: a participação no contrafluxo de uma marcha convocada pela Igreja Católica, na qual gritavam alusões ao aborto como “Eu abortei”. Sarita conta que elas se perguntaram se existiam formas alternativas de fazer feminismo e se poderia ser através da arte. Elas conheceram os três coletivos e decidiram fazer o documentário porque, além de mapear essas práticas feministas, ele apresenta o trabalho de coletivos que já têm trajetória e presença.

Santa Clitoris foi realizado com pouquíssimos recursos (cerca de US$ 10) e é parte de um conjunto de documentários de Sarita que aborda temas de gênero: “Tenho três documentários que acabei de terminar com Lucia Faron – trabalhamos juntas no Canal 15. São documentários que tratam da luta de mulheres indígenas e campesinas. Escolhemos quatro mulheres da Rede de Mulheres Rurais, cada uma delas defende um tema: a água, as sementes, a autonomia indígena e uma delas luta contra as empresas bananeiras. Outro documentário trata do tema do parto humanizado. São completamente distintos de Santa Clitoris”.

Eu aborto/ Tu abortas/ Todxs calamos

Tanto o coletivo La Tule quanto o La Uve surgiram a partir de reuniões organizadas por jovens mulheres para tratar de temas que as interessavam. No caso do La Uve, elas decidiram compilar as conversas e ideias em uma revista independente com a qual outras mulheres se identificassem e pudessem colaborar. Em seguida, começaram a fazer intervenções artísticas e a utilizar as paredes como forma de comunicação e expressão. M. F. conta que foram influenciadas pelo movimento Riot Grrl: “A maior influência que temos é o movimento Riot Grrrl, que surge nos Estados Unidos em torno da música punk e hardcore. Em uma cena só de homens, as meninas que queriam formar bandas e participar eram discriminadas. Surge este movimento contestador, no qual elas começaram a gritar, a fazer música e fanzines, publicações independentes que são fotocopiadas e distribuídas por contribuições voluntárias nos shows. Nos inspirou”.

Z. M. conta que o que as motivou a organizar o coletivo foi que não existia uma organização de mulheres irreverentes que tomassem as paredes e as ruas para denunciar o patriarcado: “Gostamos desses espaços livres, autogeridos, criativos, trans, indecentes para a dupla moral, nos quais nenhuma feminista consagrada nos diz o que temos que fazer. Saímos para fazer uma ação contra a Marcha do Ódio, como chamamos uma convocatória do setor católico-religioso para que as pessoas votassem nos partidos que estivessem contra o aborto e o matrimônio gay na Costa Rica”.

As meninas da Tule trabalham com estêncil, grafite, pôsteres, adesivos, fanzines e com performance nas cidades de São José, capital do país, e Cartago. “Começamos destruindo a publicidade sexista. Adoramos jogar tinta nestes banners gigantes com corpos de mulheres de publicidade de roupa íntima. Nos indignamos com a vergonha que nos fizeram sentir da menstruação, da culpa de que se utilizam asempresas para vender absorventes que tantas infecções nos provocam. Desenhamos calcinhas manchadas de sangue, pichamos banheiros, nos manchamos de sangue menstrual e caminhamos na contramarcha de uma peregrinação de 2 milhões de pessoas até a Virgem de los Angeles [uma pequena estátua, também conhecida como La Negrita, de provável origem indígena, que representa a Virgem Maria. Em 1824, a Virgem foi declara padroeira da Costa Rica e, no dia 2 de agosto, data em que a estátua foi encontrada, peregrinos caminham 22 quilômetros de São José até a basílica onde La Negrita se encontra]”.

Para M. F., a diferença entre o feminismo que elas defendem e o feminismo institucional é que o delas é um feminismo anticapitalista e antipatriarcal, vinculado a outros movimentos: “Existem muitas desigualdades, e não se pode falar de um só feminismo, no qual pensamos que todas as mulheres são iguais, porque nos atravessam questões de classe, de status migratório e de nacionalidade. É muito diferente, por exemplo, a situação de uma mulher costa-riquense que está na universidade da [situação]de uma mulher [imigrante] nicaraguense sem documentos, que tem que trabalhar para mandar dinheiro para sua família. Também reconhecemos a importância do movimento ecológico dentro do movimento feminista. Nos solidarizamos com outros movimentos, pela diversidade sexual, pela educação pública, contra a mineração e os transgênicos, em defesa da natureza e do direito dos povos aos seus territórios”.

A atuação desses coletivos é radicalmente diferente da do feminismo mais institucionalizado. Eles são independentes, autônomos e autogeridos. De acordo com M. F., durante muitos anos o feminismo praticado na Costa Rica esteva ligado às universidades, a certas instituições do Estado, como o Instituto da Mulher, e a ONGs que trabalhavam com mulheres com foco em reformas institucionais, legislativas e legais.

Os coletivos rompem com essa história porque não têm uma linha hierárquica para seguir, não dependem de financiamento e, consequentemente, não precisam prestar contas do que fazem: “Consideramos que pode até ser importante trabalhar no nível da Assembleia Legislativa, mas nós queremos trabalhar nas ruas com as pessoas, porque acreditamos que são urgentes as mudanças na cultura, mudanças estruturais na forma como as mulheres são tratadas. Na Costa Rica existem muitos machismos, feminicídios e violências contra as mulheres, situações que consideramos que temos que atacar desde a raiz. Muita gente acredita que, porque tivemos uma mulher na presidência e muitas mulheres estão alcançando postos de poder no governo ou nas empresas, [as mulheres] estão adquirindo poder dentro dessas mesmas estruturas patriarcais. Muita gente acredita que se respeitam os direitos das mulheres, mas não existe uma situação real de igualdade e equidade simplesmente porque as mulheres podem ter salários parecidos com os dos homens. Não passa de uma maquiagem, porque continuamos sendo discriminadas, maltratadas e não podemos decidir sobre nossos corpos”.

Para Z. M., “o feminismo na Costa Rica se tornou muito institucional. Não quer dizer que antes não se fizessem ações diretas, mas ultimamente, se alguma menina questiona ou desafia alguma feminista consagrada, pode ser perseguida e excluída. Parece que todas as lutas pela defesa dos direitos das mulheres estão arquivadas em projetos de lei na Assembleia Legislativa ou em cursos inúteis nos quais alguns temas não são tocados. Parece que, para elas [as feministas consagradas], os triunfos das mulheres recaem na lei sobre cotas para mulheres em postos políticos. A respeito do aborto, da violação de meninas, do assédio nas ruas, do feminicídio, da publicidade sexista/homofóbica não se fala, não se faz nada”.

Os coletivos atuam principalmente na capital, São José. M. F. reconhece que faltaria vincular de outra forma esse movimento à ruralidade e às comunidades e organizações fora da cidade (já que a realidade das mulheres nessas regiões é ainda mais difícil) e, assim, trabalhar para além das cidades, do universo acadêmico e dos lugares mais próximos. Posição compartilhada por Z. M., que reforça a importância do trabalho da Rede de Mulheres Rurais com as pessoas afetadas pelas monoculturas do abacaxi e deslocadas dos territórios indígenas.

Nem todas compreendem ou entendem o feminismo da mesma maneira, mas se afirmam como feministas tratando de reconhecer suas vivências como mulheres e acreditam na reivindicação de feminismos “descoloniais”, feminismos comunitários, radicais, e os que precisam criar juntas. Feminismos que nos ajudam a pensar que existe inconformidade, radicalismo e nos dizem que a paisagem verde costa-riquense é habitada e precisa ser reinterpretada e reinventada criticamente.

Agradeço a M. F., do coletivo La Uve, a Z. M., do coletivo La Tule e a Sarita Bonilla, pelas entrevistas realizadas na cidade de São José. Também agradeço às/aos companheirxs da Caravana Climática, que gentilmente me ajudaram, e assim pude refazer o texto perdido por um tecla erroneamente pressionada.

Juliana Bittencourt é integrante da Caravana Climática.

A Caravana Climática é uma gira de ação pela América Latina. O objetivo é chegar a Lima, no Peru, para a COP20 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. No caminho, realizaremos algumas visitas a comunidades em luta por justiça climática e um projeto de documentação audiovisual que será publicado na nossa página web. Para a Geni, escreveremos uma série de textos a partir do encontro com associações de mulheres, coletivos e individualidades feministas e outros temas afins que compartilharemos durante o trajeto.

Visto no: Revista Geni

.png)

Nenhum comentário:

Postar um comentário